2023/08/14

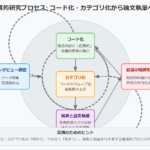

インタビューを素材とした質的研究においては、まずインタビューを文字起こしして逐語録を作成し、続いてコード化を行い、最終的にカテゴリー化へと進むのが一般的な手順である。

逐語録自体の作成も膨大な労力を伴うが、コード化は発言を細かく区分して意味づけする作業であり、さらに手間と経験が必要となる。

そして、最も難易度が高いのがカテゴリー化である。

コード化された要素をまとめ上げ、研究テーマに即したカテゴリーに整理していく過程は、研究の骨格を形作る重要な段階となるが、その分研究者の主観やバイアスが入り込みやすい領域でもある。

このバイアスの問題を回避する有効な手段として挙げられるのが、第三者によるカテゴリー化である。

研究者本人がコード化やカテゴリー化を行う場合、知らず知らずのうちに自身の研究結論に都合のよい形へ誘導してしまう恐れがある。もちろん、常にそうなるわけではなく、研究者が意識して自省的に取り組めば大きな問題にはならない場合もある。しかしながら、まったく別の視点をもつ第三者、たとえば原稿作成会社などにカテゴリー化を依頼すれば、研究者本人が抱える潜在的バイアスを排除しやすくなるという利点は大きい。

とはいえ、第三者にも固有のバイアスがないわけではないものの、研究者本人のバイアスとは異なるため、その分より客観性を高められる可能性があるのだ。さらに、第三者が作成したカテゴリー表現を研究者自身が後から修正することで、両者のバイアスを最小化しつつ、より高い水準の研究素材へと仕上げることが期待できる。

そもそも、逐語録作成やコード化、そしてカテゴリー化は、いずれも時間的・知的・肉体的・精神的に大きなコストを要する作業である。そのため、研究を効率よく進めるためには、一部またはすべてを外部に依頼するという選択肢も有効だといえる。

特にバイアスの排除と客観性の担保を重視するのであれば、第三者にカテゴリー化を任せることには大きな意義があるだろう。研究の結論をより堅固なものとするためにも、外部発注を活用しながら、質の高いカテゴリー設定を追求していくことが望ましい。

半構造化インタビュー コード化・カテゴリー化

https://www.tapeokoshi.net/semi-structured/

インタビュー 看護研究 逐語録の作成

https://www.osaka-p.com/tape/interview.html