2023/08/14

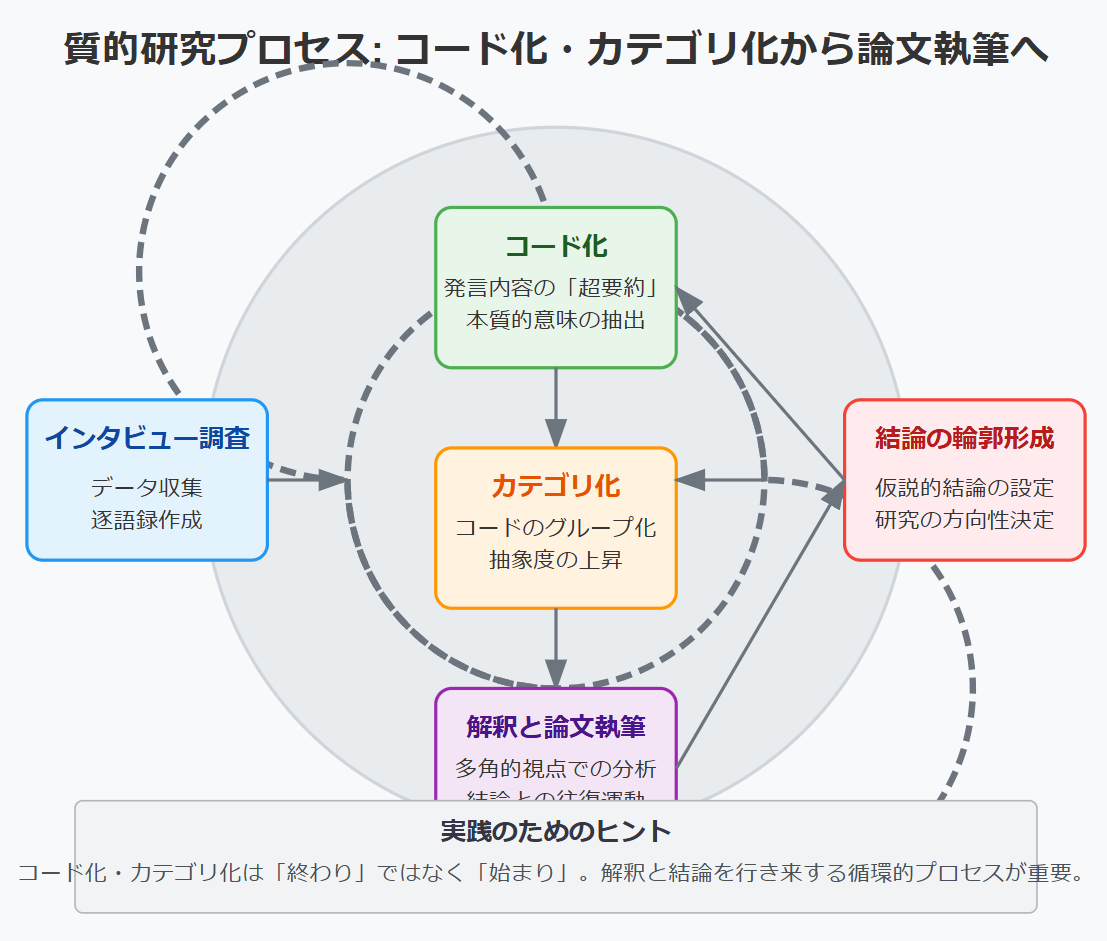

インタビュー調査を行った後、逐語録をもとにコード化・カテゴリ化する作業は、質的研究において重要なプロセスです。

コード化とカテゴリ化の基本

コード化とは、インタビューイの発言内容の「超要約」と言えるでしょう。膨大な逐語録から重要な意味を持つ部分を抽出し、簡潔な言葉や句で表現します。これは単なる要約ではなく、データが持つ本質的な意味を凝縮する作業です。

一方、カテゴリ化はこれらのコードをグループ化し、より抽象度の高い概念へと昇華させる過程です。共通の特性や関連性を持つコードをまとめることで、データ全体を俯瞰できるようになります。

ここまでは教科書的な流れであり、質的研究の基本です。

しかし、本当に難しくなるのはこの「あと」なのです。

論文に反映するには

コード化・カテゴリ化によって得られた研究素材は、あくまでも「素材」の段階に過ぎません。これらをどのように解釈し、論文に反映させるかによって、研究の方向性や意義が大きく変わってきます。

例えば、同じカテゴリに対して:

Aという視点から捉えて論文を構成するのか

Bという全く異なる視点から論文を構成するのか

この選択によって、論文の骨格や結論が大きく変わります。つまり、カテゴリを「どの角度から見るか」という解釈のプロセスが極めて重要になるのです。

ここで重要なのは、論文の結論部分がある程度イメージされている状態であることです。結論の仮説を持ちながらコード化・カテゴリ化された研究素材に接することで、どの角度からその素材を見るべきかが明確になります。

逆に言えば、論文の結論の輪郭がぼやけている段階では、いくら精緻にコード化・カテゴリ化を行ったとしても、その研究素材をどう活用すべきか迷ってしまいます。「迷う」というよりも、「使いきれない」という表現の方が適切かもしれません。

実際の研究プロセスでは、コード化・カテゴリ化と結論の輪郭形成は相互に影響し合う循環的な関係にあります。研究素材から浮かび上がるパターンが結論の方向性を示唆し、結論のイメージが研究素材の見方を変える。

このような往復運動を通じて、論文は徐々に形を整えていきます。一方通行ではなく、常に行きつ戻りつしながら研究の本質に迫っていくプロセスなのです。

実践のためのヒント

コード化・カテゴリ化は「終わり」ではなく、「始まり」です。その後の解釈と構成の力が、論文に命を吹き込む鍵になる。そう改めて感じています。

仮説的結論を持つ:完全な白紙状態でコード化・カテゴリ化に臨むのではなく、ある程度の仮説を持ちながら進める

複数の視点を試す:同じカテゴリでも異なる角度から見ることで、より豊かな解釈が可能になる

柔軟性を保つ:最初のイメージにこだわりすぎず、データが示す方向性に従う勇気も必要

メモを残す:解釈のプロセスや思考の変化を記録しておくことで、論文執筆時に役立つ

コード化やカテゴリ化は、質的研究における基本的な技術であると同時に、論文をどのように組み立てていくかを考えるうえで、とても大切な思考のプロセスでもあります。これらは単にデータを整理するための方法ではなく、研究者自身の解釈や気づきを形にしていく、創造的な作業なのです。

大事なのは、コードやカテゴリと、論文の結論(言いたいこと)とを行ったり来たりしながら考えていくことです。どちらかだけではなく、両方を行き来しながらバランスをとっていくことで、説得力のある、深みのある論文に仕上げていくことができます。

そして何より大切なのは、コード化・カテゴリ化の後にやってくる「解釈」の段階に、しっかり意識を向けることです。この部分こそが、質的研究の真の面白さであり、研究者の力が問われる場面だと言えるのではないでしょうか。