2023/08/14

質的研究の素材として、インタビュー(定性調査)を行う際、事前にアンケートに答えてもらうケースがあります。

これには下記のようなメリットがあります。

・全体像の把握や傾向の確認

・インタビュー時の質問づくりの参考になる

・インタビュー時に基本情報を省略できる

これはとても便利ですが、しかしいっぽうで、アンケートとインタビューの使い分けを意識しないとインタビューがとても薄いものになってしまいます。

アンケートの確認ではなく、背景や文脈を

たとえば、インタビューで「○○とアンケートに書いていましたが、そういうふうにお感じでいらっしゃるんですね」という質問の仕方をすると、インタビューイ(インタビューを受ける人)は「はい」と答えるしかありませんので、これは質問というよりアンケートの回答の確認になり、これでは新たな情報や深い理解を得る機会を逃してしまいます。

より良いアプローチとしては、アンケート回答を踏まえつつも「背景や文脈」を探ることです。アンケートで書かれた内容はインタビューのきっかけや補助線として役に立ちます。アンケートの回答は参考程度に留めて「回答の背景や文脈」を質問するように意識を変えることで、インタビューの質は大きく向上します。たとえば、「それをそう感じた背景にはどんな経験や考えがあるのでしょう?」といった形です。

アンケートの誌面はスペースが限られていますから、話すことと比べて情報は極めて少なく、端的、あるいは漠然としたままです。いっぽう、インタビューは発言により自由に、ニュアンスも含めて話すことができます。「アンケートの表層的な内容」から一歩踏み込んだ問いかけをすることで、インタビューイがストーリーや思考をより豊かに語れるように誘導します。これにより、多くの情報を得ることができます。

このあたりの、アンケートとインタビューの使い分けを意識する必要があります。

でも、事前アンケートはないほうがいい

教科書的に言えば上記のとおりですが、当社の私見としては、インタビューを行うことが決まっている場合は、その人への事前のアンケート調査は行わずに、「このような趣旨の質問をします」というインタビューガイドをお配りするほうが良いように思います。

事前のアンケート結果があることで、どうしてもインタビューをする側もされる側も、その結果にひっぱられてしまいます。すでに書かれているものの存在があるため、どうしてもそこに意識が向き、そこから離れにくくなるためです。

その点、インタビューガイドをお配りすることは、事前に回答を得るものではありませんし、インタビューイは「このような質問が来るんだな」と、漠然と頭の中で事前の準備をします。これにより、まったく真っ白の状態からインタビューに臨むよりも、ある程度は、整理して話す(回答する)ことができ、インタビューをする側としてもより掘り下げて聞くことができます。

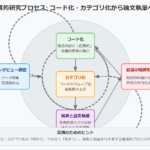

半構造化インタビュー 文字起こし、コード化・カテゴリー化はこちら